13_千葉県千葉市多頭飼育救済レポート(行政枠)

申請No.13

申請日:2025年6月13日

申請/実施責任者:千葉市動物保護指導センター

場所:千葉県千葉市

居住者:当事者(65歳、女、清掃員)、兄(67歳、清掃員)

居住環境:賃貸/集合住宅

生活保護の受給状況:受給していない

多頭飼育現場の猫の総数(うち子猫の頭数):47頭(5頭)(当初54頭で申請するも実際は47頭であった)

手術日:6月24日、27日

協力病院:JUN動物病院

チケット発行数:50枚(手術済み4頭を除く50頭分を申請)

手術頭数:33頭(手術対象43頭のうち、10頭はセンター職員及び執刀獣医師により手術不可との判断となった)

協働ボランティア:個人ボランティア

申請から不妊手術完了までの経緯(報告書より)

- 7~8年前、当事者の母(すでに逝去)が野良猫1頭を保護して飼い始めた。

- 保護当初は室内外を自由に行き来させていたことから繁殖を繰り返し、3年程で急激に頭数が増加した。現在は完全室内飼育となっている。

- 当事者と近隣住民から猫の引き取り相談があったことにより発覚。ペット飼養禁止の住宅で猫を飼っていることが管理者に見つかったことで強制退去せざるを得ない状況となった。

- 猫の譲渡を進めるとともにペット飼養可の住居への転居するよう指導したが、転居までに時間がなく、当事者に譲渡を進めるだけの経済的余裕がないことから申請を決定。

- 1度目の手術は協力病院に猫を搬送したが、当事者の転居日が迫っていたこと、2度目の対象となる猫が予定より多くなったことから病院への搬送が困難であると判断。動物愛護推進員が手術場所を準備し、協力病院の了承を得たうえで出張手術を行った(本出張手術について事前の相談がなかったが、状況を考慮し事後承認となった。)。

- 当初54頭で申請していたが、実際は47頭(うち4頭は手術済み)であった。手術対象である43頭のうち10頭は、体調不良または授乳中、幼齢等によってセンター職員及び執刀獣医師が手術に適さないと判断。33頭がチケットによって不妊手術を受け、47頭中37頭が手術済みとなった。未手術10頭のうち、体調不良の1頭は千葉市動物保護指導センターが引き取り、収容しており、体調が回復したら不妊手術を実施予定。残る9頭は当事者が転居後に不妊手術を行う予定である。

- 総数47頭のうち31頭(うち未手術1頭)は、申請者である千葉市動物保護指導センターが引き取り(殺処分の可能性がないことを確認済)、すでに8頭が新たな飼い主に譲渡されている。残る16頭(うち未手術9頭)は当事者が連れて転居した。

- 強制退去によって当事者が八千代市へ転居したことから、申請者である千葉市動物保護指導センターが現在の飼育環境を確認できなくなった(当事者が転居先での確認を拒否)。転居直前に、①転居後すみやかに未手術の猫9頭に不妊手術を行うこと、②適正な数のトイレを設置すること、③飼養環境の改善を行うことを指導。なお、千葉市動物保護指導センターから転居先自治体の八千代市及び県動物愛護センターへは本件について情報共有を行っている。

- 当事者が継続飼養している未手術9頭については、動物愛護推進員の協力を得て8月下旬より順次手術予定とのこと。

| 手術日 | オス | メス | 耳カットのみ | 計 |

|---|---|---|---|---|

| 6月24日 | 5 | 5 | 0 | 10 |

| 6月27日 | 12 | 11 | 0 | 23 |

| 計 | 17 | 16 | 0 | 33 |

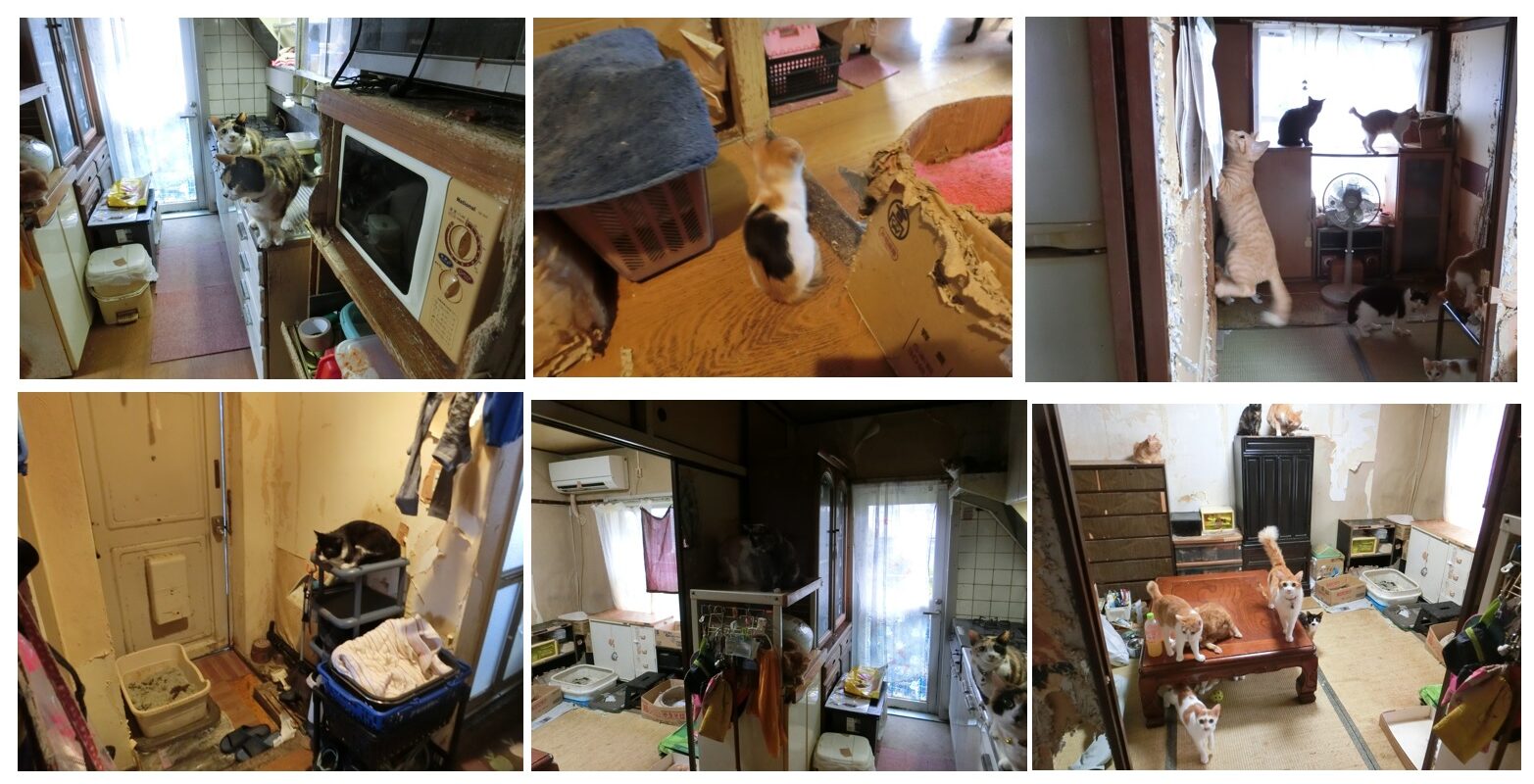

【現場写真(支援前)】

【現場写真(支援後) ※当事者転居後の飼養環境は確認できず】

今回の取り組みを振り返り、改善すべき点や今後の配慮事項(報告書より)

当初の予定では、現場の猫47頭のうち未手術の43頭を2日に分けて不妊手術を行ったうえで当センターで引き取る予定であった。しかし、1日目の不妊手術・引取り後に、当事者兄の精神状態が不安定になってしまい、福祉部門からの助言を受けて、未手術9頭を含む16頭を当事者が継続飼養することになった。

31頭は当センターで引き取ることができ、当事者の飼養状況の改善を進めることはできたものの、全頭不妊手術および全頭引き取りができなかったことが反省点である。

どうぶつ基金スタッフコメント

残念ながら全頭手術はかないませんでした。当事者が強制退去によって千葉市外へ転居したため、その後の未手術の猫の不妊手術や飼養環境の改善などが、申請行政で把握できなくなってしまいました。当事者は未手術の猫9頭を連れて転居しており、これまでの経緯を考えても再び多頭飼育崩壊状態になる可能性が高いと考えています。申請行政には、動物愛護推進員を通じてでも9頭の手術状況を把握するよう努めていただきたいと思います。

本件のように、すべての猫を当事者から引き離す(引き離そうとする)ことで精神的に当事者家族が不安定になることがあり、結果的に取返しのつかない事態を招いたり、当事者が新たな猫を飼い始めるなどして多頭飼育崩壊が再発したりすることがあります。当事者が飼育可能な頭数を残し、関係者が関わりながら飼養環境の改善を試みることが最適であるケースもあるのです。そのため、どうぶつ基金は多頭飼育の当事者に猫を戻すことを否定していません。ケースバイケースで考えて対応していくこと、それが多頭飼育崩壊の支援には求められます。